不要把“药物本身”与“使用方式”混为一谈。事实更接近这样:激素(如糖皮质激素)是控制血管壁炎症风暴的急刹车——在恰当起步、规范减量与监测的前提下,它的收益往往大于风险;一旦无评估地猛踩或长期维持在不合适剂量,副作用自然会抬头。下面把核心问题拆开说清,同时补充两个紧密相关但不重复的维度:长期维持的必要性如何判断?以及怎样把副作用“管理到位”。

激素治疗到底在解决什么问题?

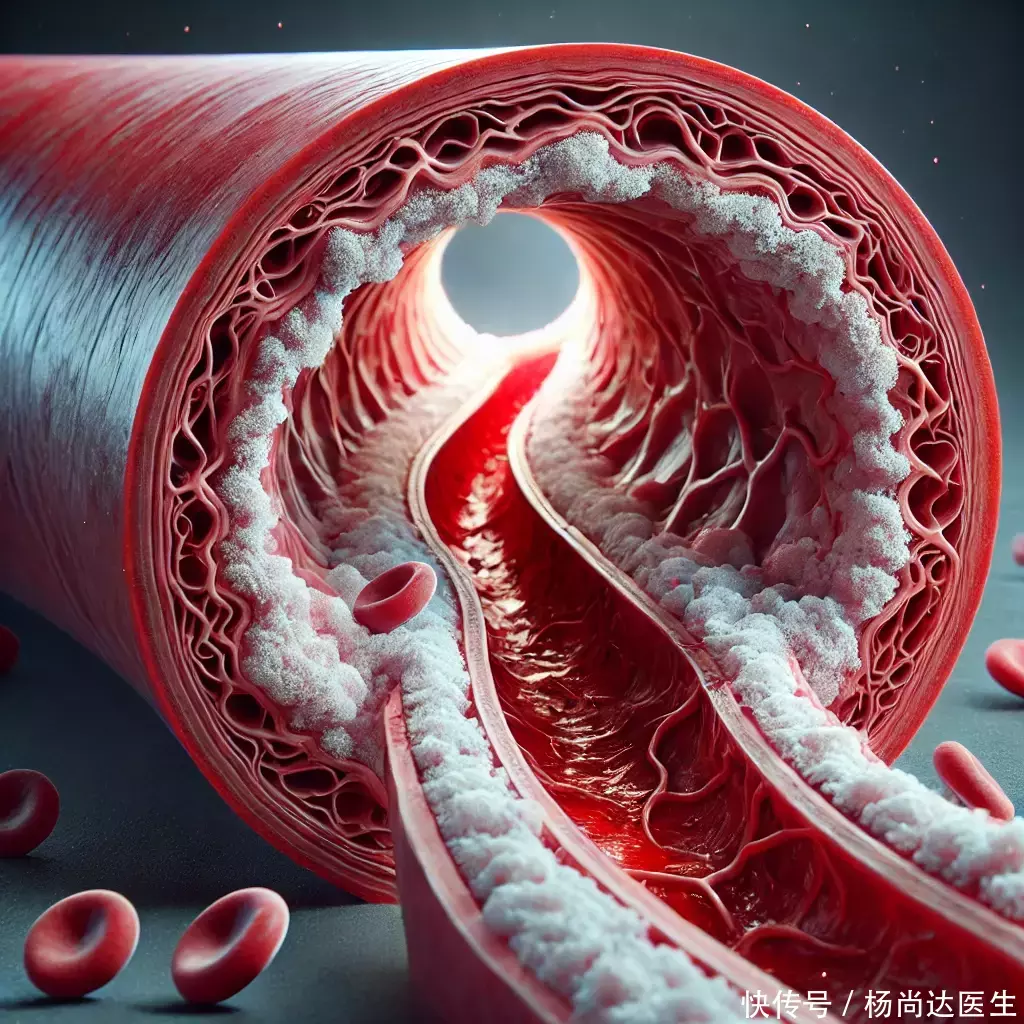

动脉炎的本质是免疫失衡引发的血管壁炎症,内膜水肿、管腔变窄,灌注就像城市主干道被临时围挡。激素的价值在于迅速压低炎症通量,让“围挡”先撤出一条通道,避免器官缺血等并发症;随后再以“渐退速度”让血管壁修复跟上。临床路径常分两段:诱导期用足够剂量让症状和炎症指标回落;随后进入维持与减量,把剂量从“急救档”降到“日常档”。好与坏,不在激素这三个字,而在是否精准命中这条节奏线。

“好还是坏”的判断标准是什么?

判断标准从来不是口碑,而是“净获益”。一端放疗效:症状缓解、炎症指标下降、影像学活动度减轻;另一端放风险:骨量流失、血糖血压波动、胃黏膜受累、情绪与睡眠受影响、眼压与体重变化等。把两端放上天平,能做的不是抽象担心,而是具体减重:尽量用“最低有效剂量+最短必要时间”;必要时配合骨保护与胃黏膜保护,关注血糖血压管理,限制高盐饮食与含糖饮料,保证规律睡眠与力量训练。越是系统化管理,激素的“坏名声”就越难发生在你身上。

真的有必要长期维持吗?

“长期维持”并非人人需要,也不是越久越好,它取决于复发风险与器官受累程度。若起病凶、累及重要血管、炎症指标反复抬头,或者影像学仍提示活动,维持往往有其必要;相反,若诱导后稳定、指标平稳、影像静息,则可按计划缓慢减量至停药。关键不在“长期”两个字,而在“个体化节奏”:减量要像下台阶而不是跳楼——每一步给身体时间适应,遇到风吹草动及时回到前一阶再稳一稳。有人害怕“一停就反弹”,这恰恰说明更需要规范复诊与分阶段评估,而不是被恐惧牵着走。

如何把副作用管理到最低?

与其谈副作用色变,不如把它拆成多个可控的小目标:定期复诊看炎症指标与代谢指标,按医嘱在恰当节点做骨密度与眼科评估;饮食把“盐和糖”当作两个旋钮拧小一档,蛋白质与钙维持在日常需要;训练以负重和抗阻为骨骼发声,避免久坐做“加速骨丢失”的推手;外出或季节交替时做好防感染的“门禁管理”,皮肤、口腔的小炎症要尽早处理,避免小火苗拖成大火。把这些细节织起来,副作用就很难聚拢成“系统性困扰”。

何时考虑联合或替代策略以助减激素?

当激素效果不稳、减量遇阻或副作用难以接受时,可在评估后引入“类固醇节约策略”,用免疫调节/抑制方案分担炎症控制的任务,让激素得以下台阶。思路是:先评估后决策,先排查潜在感染,再选择合适路径;随后用客观指标追踪:症状曲线、炎症曲线与影像学活动度共同“画图”。这不是为了堆药,而是为了把控制权更稳地握在手里。

动脉炎用不用激素,不该被“好坏”二字绑架,而应回到“何时上场、如何减量、怎样守护”的全过程管理。是否需要长期维持,也不应以时间长短论英雄,而要根据复发风险、器官受累与客观指标作出个体化选择。请记住标题的核心:激素不是敌人,失控才是。

鸿岳资本配资-国内股票配资-股票的杠杆交易-中国股票杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。